ひさしぶりのブログです。

TBSラジオの荻上チキの「セッション22」で外国人技能実習生と外国人留学生の問題を月曜日と火曜日の二日続けてとりあげていた。送り出すアジアの国の側、受け入れる日本側、いずれも利権の構造になっている。実習生と留学生を食い物にしている組織がある。人身売買といってもいいくらいの実体が語られていた。radiko(ラジコ)のタイムフリーサービスで1週間以内なら無料で聴けるので、ぜひチェックしてほしい。

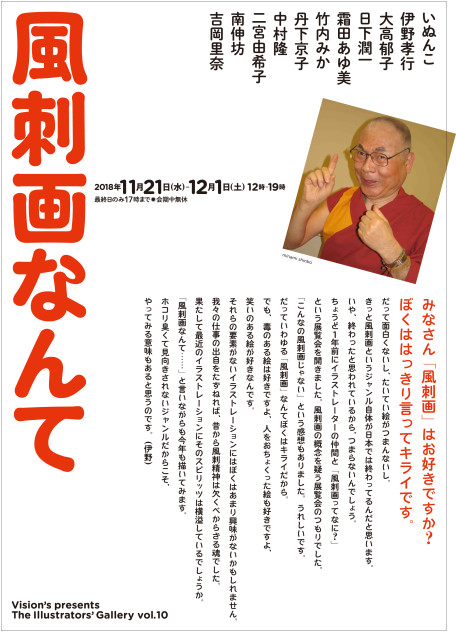

二回目の風刺画展。風刺画嫌いの伊野孝行君の言葉からとったタイトル『風刺画なんて』。去年のメンバーにあらたに、いぬんこさん、吉岡里奈さん、竹内みかさんが加わった。一回目のみんなの作品もおもしろかったが、今年はより強い表現になっている。風刺画を見るには、普通の絵よりすこし時間がかかる。描かれていることを読みとる必要がある。キャプションにも工夫があるので無視出来ない。とはいえ、さすがの手練のメンバーなので、むずかしく考えなくても楽しませてくれる。

『パディントン』と『パディントン2』が面白い。このところ、会う人ごとに薦めている。でも、この話の前にホン・サンス。ひさしぶりに映画館で見たのは『犬ヶ島』。その後、伊野孝行君がほめているから、下高井戸シネマでクリント・イーストウッドの『15時17分、パリ行き』。翌週から、同じ劇場でホン・サンスの特集を見た。

ごぶさたしていたホン・サンス。近作をまとめて4本。『夜の浜辺でひとり』『正しい日、間違えた日』『それから』『クレアのカメラ』2015年から2017年までの作品。予備知識がまったくない。加瀬亮が出た『自由が丘で』(2014年)を見逃してから、途切れている。うかつなものです。

どの作品もあいかわらずのホン・サンスだが、もっとシンプルになっている。これでも映画が成立するのかと思えるところがある。テレビ放映の『アントマン』の翌日にホン・サンスを見た。こんな時代にこんな作品。いつも通り「先輩」が出て来て「長いテーブルでみんなが酒を飲み」「乾杯」「飲んで議論して切れる」。ホン・サンスの映画ではみんな酔っぱらう。グリーンの瓶のチンロとマッコリとビール。韓国はお酒のバリエーションが少ないなー。あんな焼酎ばかりでよくあきないものだ。フィックスしたカメラで、長いシーンが多いが退屈はしない。動かない画面、動くとぎこちない、唐突に寄るカメラ、微妙にスピードを変えたりもする。

キム・ミニは、もほとんどすっぴんのようなメーク。酔う彼女、酔っぱらう相手の男優の演技が生々しい。『それから』の浮気相手と、一日で馘首になって奥さんから誤解されてひどい目にあうキム・ミニが似ている。これは偶然ではなく、意図的なキャスティングなのだろう。男が女に本を渡すのは、『夜の浜辺でひとり』と同じ趣向。

『クレアのカメラ』のラストシーン、キム・ミニがまとめた荷物を箱に詰める、巻き付けてとめるガムテープが途中でなくなり、別の色のテープを足す。これなんか撮影中のたまたまのことではないだろう。クレアの謎のような言葉と呼応している気がする。4本続けて見ると、ホン・サンスは自分が作った様式を組み替えて、楽しんでいるように思える。出てくる男はどうしようもない自意識過剰の映画監督。『正しい日、間違えた日』は、なんとひとつの作品の中で同じ設定で違う話が語られる。『夜の浜辺でひとり』が、彼女の夢の中なのかと思わせる仕掛けと共通する。他の3本と同じ、ここでも男は馬鹿で身勝手で間抜けだ。ぎりぎりまで自分のスタイルを削ぎ落としつつ、あくまで俗っぽさを失わずに愛を語るホン・サンス。そして、彼の映画のなかの若い女たちは生きることについて切実な問いかけをしていた。

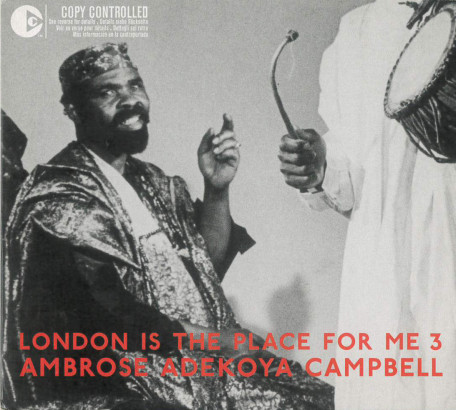

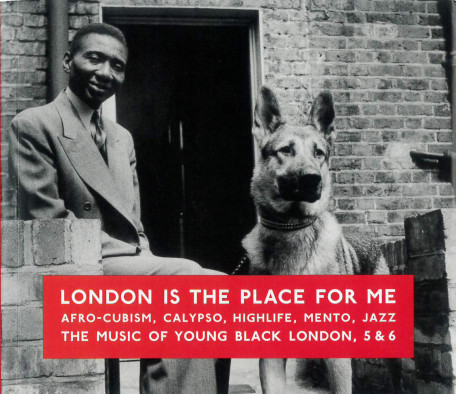

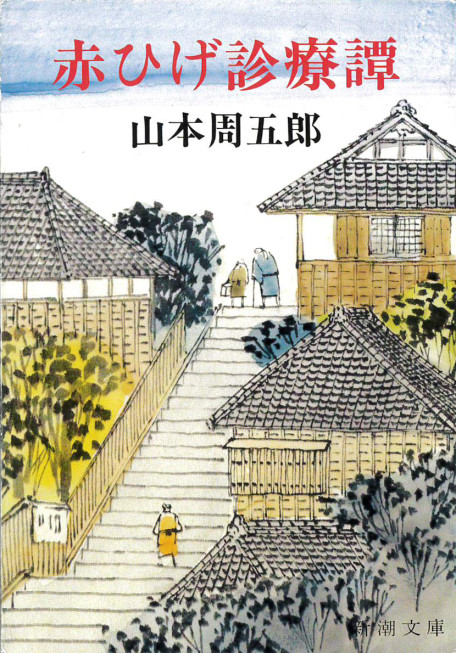

さて、『パディントン』と『パディントン2』。ホン・サンスを映画館で見てから、見逃した作品をDVDでひろっている。その中でもこの2本はビックリ。映画館の大きなスクリーンで、よく出来ているCGのパディントンのクマの毛並みを見たかった。『パディントン』では、カリプソバンドが登場する。これで嬉しくなる。彼らが『LONDON IS THE PLACE FOR ME』という1950年代のヒット曲を演奏する。

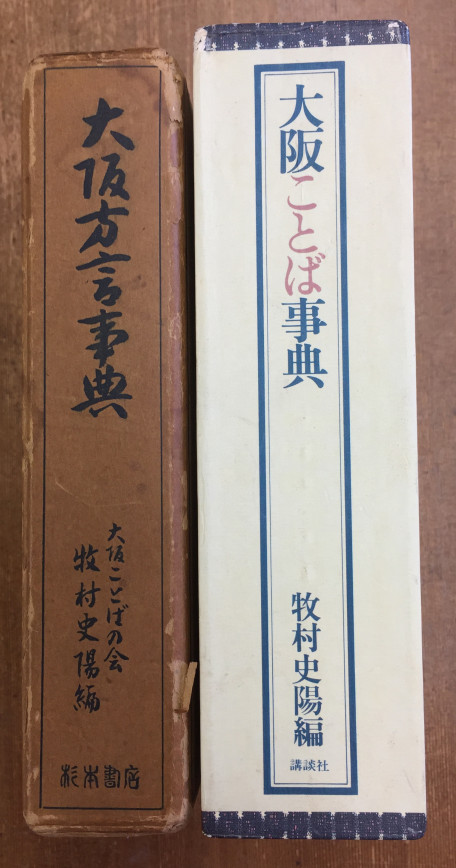

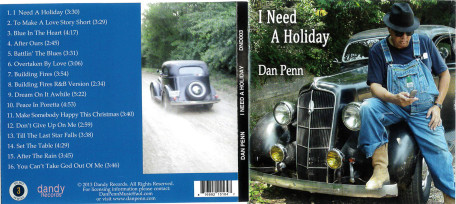

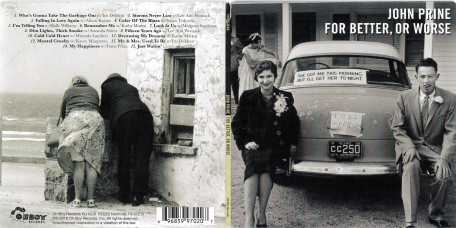

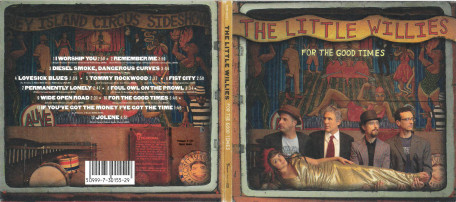

第二次世界大戦のあと、英領西インド諸島から移民が始まる。1948年から70年代初頭までつづく。大戦後のイギリスの労働力不足を補うために英政府が招いた。ジャマイカ、バルバドス、ガイアナ、トリニダードなど。そのなかのトリニダード・トバゴの音楽がカリプソ。5つのシリーズのコンピレーションCDがある。ジャケットの写真に魅かれる。

この傑作2本を見れば、大都市にいる移民のことが背景にあることに気がつく。原作では、最初にパディントンがブラウン夫妻と会ったときにこんなことを言っている。

〈「もといたところって?」と、奥さんは、たずねました。

すると、クマは、用心深くあたりを見まわしてから、こうこたえました。

「暗黒の地ペルーです。ほんとうはぼく、こんなところにいるのを見つかったらたいへんなんです。密航者なんですよ、ぼくは!」

「密航者?」

ブラウンさんは声を低くして、おそるおそる背後をうかがいました。何だかすぐうしろに警官がノートと鉛筆を持って立っていて、自分たちの話を一言ももらさず書きとっているのではないかという気がしたからです。

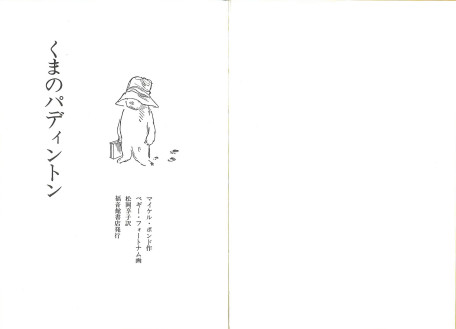

「そうなんです。」と、クマはこたえました。「つまり移民したんです。」〉(『くまのパディントン』マイケル・ボンド作/ペギー・フォートナム画/松岡享子訳/福音館/1967年刊/四六判上製

原作者のマイケル・ボンドが去年の6月27日に91歳で亡くなった。

〈英国の作家マイケル・ボンドさんが、そのクマに出会ったのは1956年のクリスマスイブのことだった。

家路を急ぐ彼の目に、売れ残って店先にぽつんと置かれたクマのぬいぐるみが、飛び込んできた。見捨てられがような姿に切なくなったボンドさんは、妻への贈り物として買い、自宅近くの駅にちなんでパディントンと名付けた。

このクマを見ているうち、ボンドさんの頭の中で物語が動き始めた。「クマがひとりぼっちで駅に現れたら、どんなことが起きるだろうか?」

そのときボンドさんの脳裏に、ある光景が浮かんだという。戦時中、空襲を逃れるために親元を離れ、スーツケース一つで迷子にならぬための札を首に下げ、列車で疎開した子どもたちの姿だ。

そうして生まれたのが、名作『くまのパディントン』。スーツケース一つもち、ひとりぼっちで未知の国にやってきて、「どうぞ このくまのめんどうをみてやってください。おたのみします」と書いた札を下げたクマ。〉(「筆洗」/東京新聞/2017年6月30日)

今日の一曲はもちろんこれ

London Is The Place For Me/Lord Kitchener