A FILM ABOUT COFFEE、SAUL LEITER、カレンダー

1月は劇場で映画を3本見た。なにせこのところずっと、映画館へ行くのは年に数回というていたらくである。芝山幹郎さんのファンなんぞと言っておきながら、先生の映画評を読んでいるだけで、とんと外へ見に出かけることはない。ちなみに去年劇場で見たのは、『アメリカン・スナイパー』『ガキ帝国』(ユーロスペースでの西岡琢也脚本の特集上映)『黄金を抱いて飛べ』(こちらも、フィルムセンターでの井筒和幸監督の特集上映)。封切りは、クリント・イーストウッド一本のみ。もう何年も、映画はDVDを買って見るだけ。

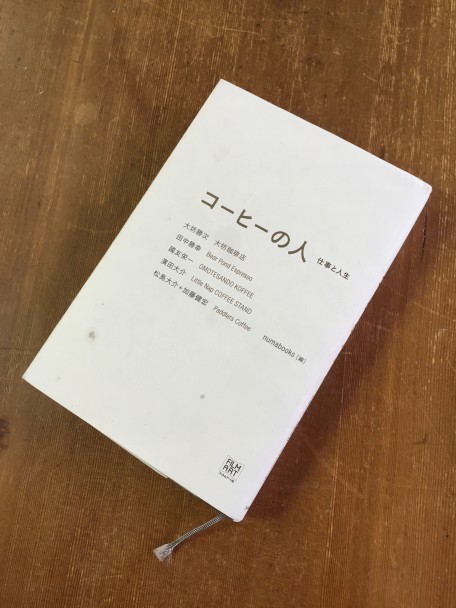

きっかけは『A FILM ABOUT COFFEE』。毎朝聴いているNHKラジオの番組「すっぴん」で、この映画に触発された本『コーヒーの人』の編集者の内沼晋太郎さんがゲスト。彼はこの作品の日本での上映運動を始めて、それをきっかけに東京のバリスタたちにインタビューした『コーヒーの人』を出版した。早稲田のAYUMI BOOKSで、ずっと入り口に飾ってあったが、ラジオで彼の話を聴いてから気がついた。

〈ぼくは下北沢の駅前で小さな本屋を経営してしていて、映画についてもコーヒーについても、まるで素人です。ところがひょんなことから、この映画に出会い、いつのまにか配給に携わることになりました。(『コーヒーの人』あとがき)〉

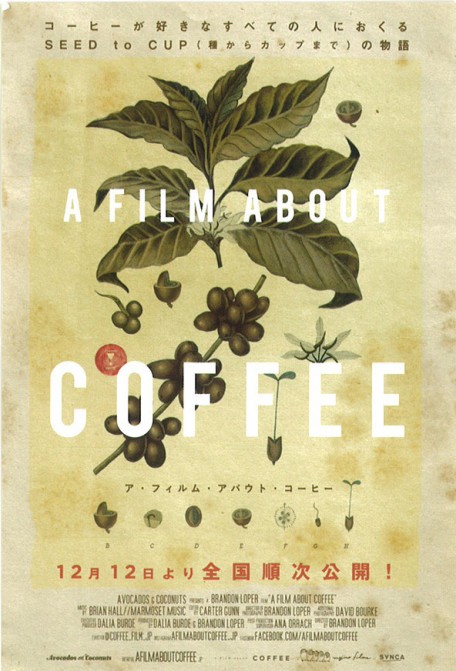

映画『A FILM ABOUT COFFEE』のチラシ

映画『A FILM ABOUT COFFEE』のプログラム

「A FILM ABOUT COFFEE」は新宿のシネマ・カリテ。コーヒーマニアの知り合いをさそって見に行く。映画のあとは、彼のおすすめの富ヶ谷の「Fuglen Tokyo」でコーヒー。『コーヒーの人』の年表によるとアメリカでは、「スターバックス」や「タリーズ」が注目された90年代初めが〈セカンドウェーブ〉で、「ブルーボトルコーヒー」が登場した2000年代初頭が〈サードウェーブ〉。映画はこのアメリカのコーヒーショップの第三の波をあつかったドキュメンタリー。アメリカのコーヒーマニアの映画。バリスタのコンテスト、バリスタたちが直接買い付けを始めた、ナイジェリアとホンジュラスのコーヒー園、今はない青山の大坊珈琲店の店主や、『コーヒーの人』の冒頭に出てくる下北沢のバリスタも登場する。コーヒーが美味しそうだった。

映画に大坊珈琲店が出てくることを、コーヒー好きの友人に話したら「行ったことないけど、しゃべったら怒られるとこやろ」と言っていた。神楽坂には居酒屋なのに大声でしゃべると、主人が「お静かに」という店があったな。

はずみがついて、次は、イメージ・フォーラムで『写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと』を見る。

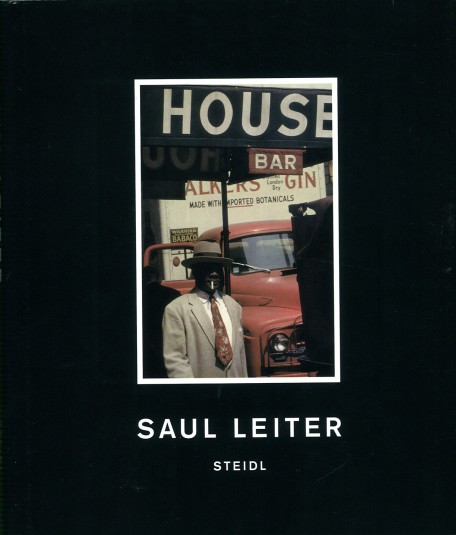

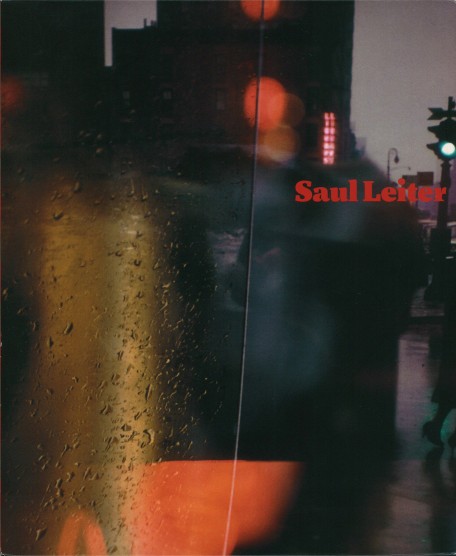

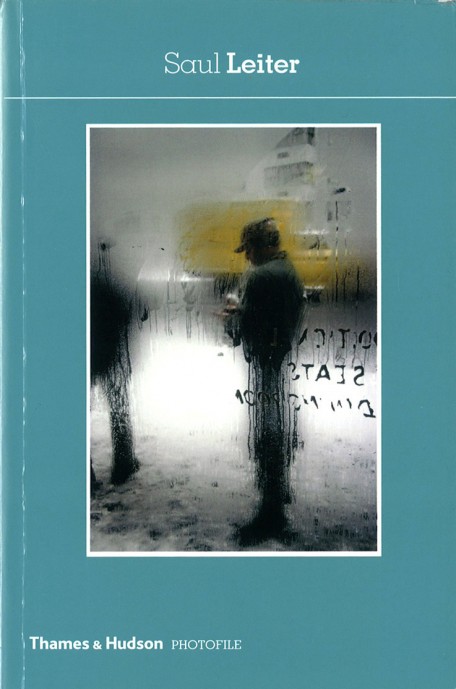

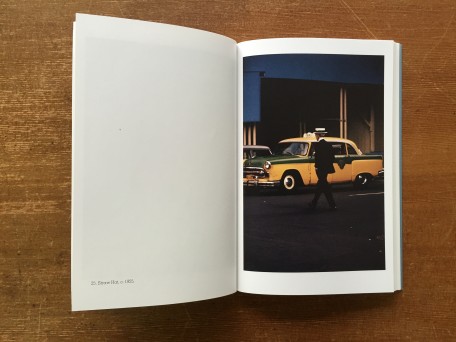

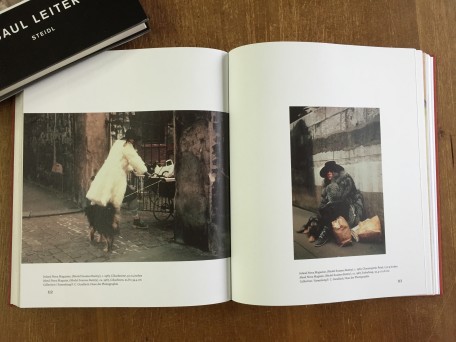

去年の暮れ、友人のSさんが自宅の近所の映画館で『ヴィヴィアン・メイヤーを探して』を見たメールをくれた。それでこの作品を思い出したのに、10月からやっていたイメージ・フォーラムでの上映は1月8日で終了。そのスケジュール欄で、ソール・ライターのドキュメントを見つけた。映画になっているとは知らなかった。Steidelから2008年に出た彼の作品集とThames & Hudsonから同年の〈PHOTOFILE〉シリーズの一冊(映画の中で本人が「この小さな本」と呼んでいた)を持っていた。どちらもタイトルは「Saul Leiter」。この二冊で彼の写真をはじめて知った。実は、ライターは2006年の『Early Color』(Steidel)で注目された。こっちのほうが後で出たと思いこんでいた。

映画の冒頭で写真家は「自分を撮ってもよいが発表の許可はまだしていない。それは出来上がったものを見てからだ」と言う。ライターは、ヴォーグやバザーなどの雑誌で写真を撮っていたが、80年代以降は沈黙していた。

1997年2月14日のNew York Timesのインタビュー記事。〈ライター氏は現在73歳。彼は有名になろうなんて、気にしたことはない。それはラビ(ユダヤ教の指導者)でタルムード(ユダヤの律法)の著名な研究者だった、彼の父親の影響である。「彼の書いたものはわずかな人々が興味を持つだけだった」と彼は言う。〉

〈彼の写真は、根気よく作られた二冊の本によって1950年代から再浮上した。Martin Harrisonによる1945年からのファッション写真集。もうひとつは、Jane Livingstonの“ニューヨーク派”のもっとも重要な16人のメンバーの、1936年から1963年の写真集。そこには、ロバート・フランク、ウィリアム・クライン、リゼット・モデル、ヘレン・レヴィットなどが含まれている。1993年、SoHoのWooster Street 120のHoward Greenberg Galleryで、彼の白黒写真と数点のファッション写真の展覧会が開かれた。それが、彼を忘れてしまった以外の人々に、この写真家を再び紹介することになった。〉そのギャラリーには、映画の中でライターさんの助手をしていた、Margit Erbが1955年から勤めている。記事は、それに次ぐ97年に開かれた、マンハッタンの52丁目のCone-Laumont Editions というギャラリーでの、50年代のカラー作品展を機にソール・ライター本人に話を聞いている。

〈再発見される前の、彼が言うところの「下り坂の時期(period of decline)」に、その間何をしていたかといえば、いつもやっていることを、たくさんしていただけだった。それは、絵を描く、コーヒーを飲む、ラジオを聴く、写真を撮る、テレビを見る、読書、絵画のオークションに行く、たまにいくつかの出版物や広告代理店の仕事をこなす、何もしなかったり、友人と話し、笑って時間を過ごしていた。〉〈彼はよく笑う。彼は自分の生産性のなさを笑う。「私はフェルメールが大好きだ。なぜなら彼はたった35点の絵しか描かなかった。君がアーティストだとして、自分のすることで世界中をとっちらかさなければならないなんて、私には信じられない」〉

〈彼は自分の写真の記録の不完全さを笑った。「たくさんのネガを二回の火事で失った。それはよいことだ。パステルナークがどこかで言っていた、パステルナークだったと思うけど、芸術家は自分の仕事の、大体半分から五分の一は失うべきだと」。そして、彼が自分のの作品を大切に思っていないことを、ある美術館の学芸員に話した時、彼女がどんなにショックを受けたか思い出して笑った。〉

〈彼は報道写真家のユージン・スミスの知己を得て、「ハーパーズ・バザー」の伝説的なアート・ディレクター、アレクセイ・ブロドビッチと「フォト・リーグ」の創設者のシド・グロスマンに会うことを後押ししてもらう。若いライターはMoMAにポートフォリオを持ち込むことに成功し、エドワード・スタイケンに作品を見せる。スタイケンは1953年のグループ展「Always the Young Strangers」にライターの5点の写真を入れる。〉

〈50年代と60年代、ライター氏は広告と「ハーパーズ・バザー」での、特異なスタイルの写真で有名だった。その雑誌には、アート・ディレクターとして友人のヘンリー・ウルフがいた。ライター氏が個人的な仕事では、純粋な美しさのために写真ジャーナリズムの持つ過剰な政治性を抑えているとすれば、広告の仕事では、時折、写真ジャーナリズムへと方向を変え、過激さに傾くことがあった。例えば、イギリスの雑誌「Nova」のために上品で美しい女性のポートレートを、ショッピングバッグを持ったホームレスにして、高価な毛皮のコートを着せて撮った。〉

〈ライター氏にとって、70年代と80年代は劇的に広告と雑誌の仕事が落ち込んだ。しかし、彼は気にしなかった、と言う。結局、スタイケンがライター氏の何点かの写真をMoMAの“The Family of Man”展に入れたいと言ったとき、ライター氏は真剣に受け止めなかった。「あの展覧会に参加しなかったことで、私は許されないといつも私を非難する友人がいた」〉

インタビューに出てきた、「Nova」写真。モデルは、ライター氏のパートナーのSoames Bantry。『Retrospective』(2012年4月にハンブルグで開かれた回顧展)に載っていた。

同じく『Retrospective』に載っていた、ライター氏の部屋と彼の猫。

映画を見て、まさしくライター氏の言う“period of decline”にある自分が救われた気がして嬉しくなった。ライター氏の言葉を聞くために、また見たい。この映画の欠点は、写真の上に遠慮なく字幕がのってくること。字幕を横組にこだわることなどないのに、じゃまだった。まわりにアキがあるのだから、写真のクレジットと同じように縦組で字幕を入れてほしかった。

3本目の『ヴィヴィアン・メイヤーを探して』は、下高井戸シネマで見た。ヴィヴィアン・メイヤーの写真のことは、最初ウェブのNew York Timesの記事で知った。この映画と彼女の写真のことは次回にまわします。

小さなカレンダーを作った。TASCHENのゴッホの日めくりが、今年はないようなのでそのかわり。写真は、丸山誠司君と山下以登さんと人形町ヴィジョンズでの6月の展覧会の打ち合わせの帰りに、東京フォーラムの骨董市のしまいぎわに見つけた、1955年製の瀬戸のボーン・チャイナ。すごく小さいものである。外国向けのデッドストック。店主によると焼きが硬くてよい品物だということ。今年も知らないイラストレーターがカレンダーを送ってきて、あまりにひどいので捨てた。そんなのがいつも、三つくらいは来る。どれも捨てることにしている。カレンダーが入っていたプラスティックのケースを再利用して作った。

こんなに小さい陶器です。

今日の一曲

Love/John Lennon