灘本唯人、鎌倉、現代詩手帖、ドイツ、ブックフェス、吉井勇

〈灘本さん〉

森英二郎さんが、自身のブログMEXOS-HANAXOSで灘本唯人さんの思い出を書いていた。60年代のデザイナーには関西出身のひとが多い。田中一光、横尾忠則、早川良雄、黒田征太郎、長友啓典、山城隆一、永井一正など。伊野孝行君と丹下京子さん、霜田あゆ美さんが灘本さんの絵を描いてくれた。ちなみに、彼らは灘本さんから顔もおぼえられていなかったという。個人的には、灘本さんから60年代と70年代のお話をきちんと聞いておきたかった。残念だ。

霜田あゆ美さん

丹下京子さん

伊野孝行君

〈公共の施設〉

8月24日の東京新聞に、車いすのバスケットやラグビーが、「体育館の床に傷がつく」からと断られる記事が1面トップに載っていた。車いすのスポーツに貸し出しをする体育館や海外の話では、特にひどく傷つくことはないということである。そのことを、貸すほうの職員はまず自分で情報収集しなければいけない。どんなひとにも使ってもらうのが彼らのつとめだ。貸してやっているというような態度ではいけない。あくまで使うほうの身になって考えてほしい。よしんば傷つくようなことがあってもかまわないではないか。体育館を使えば床に傷がつくことはあるだろう。傷つけずにやることのほうが難しい。メンテナンスをちゃんとすればよい。グランドの芝生が痛むから、ラグビーやサッカーや野球はできないのか。

森喜朗なんぞが、オリンピックの経費の見直しをいやがるのと同じだ。一体誰のためのオリンピックなんだろう。土建屋のための五輪か。計画に不都合なことが見つかれば、国民や都民のためにそれを是正するために汗をかく姿勢を示すのが本当だろう。オリンピックの経費を豆腐の数のように考えてきたのは森自身であろう。

バスケットボールを中学、高校、社会人とやってきて、今でもときどき仲間と試合をしているイラストレーターの浅妻健司君によると、体育館ではシューズの底は黒いものは禁じられているという。床に黒いゴムの後が付くからだ。体育館の担当者は勘違いをしている。我々は貸していただいているのではない。使っているのである。使わせてもらっているのではない。

50代半ばまで森英二郎さんたちと草野球のチームを組んで、月に一回ほどプレイしていた。あるグランドでは、最後の回の夜の8時に試合が終わったあと、着替えていたら突然グラウンドのライトを消されてしまい、真っ暗になったことがあった。ここは、整備がとても悪くて外野には大きな石がいくつも転がっていた。ある河川敷のグランドでは、水道がないので砂埃がはげしい。いくつものバケツを用意して水を入れ、土手をこえて運び水まきをしたこともある。他の河川敷では、その日の最終の回の使用だった。グランドが何面もある広いところで、使用時間は午後5時までなのに4時ごろには、拡声器から4時半までに終わるように車でまわってくる。ここは駐車場が5時半で門を閉める。友人の車は閉じ込められてしまい、翌日とりにいかなくてはならなかった。

〈鎌倉〉

8月の末にイラストレーターのひとたちと鎌倉へ遊びに行った。実際は、11月に開かれる人形町ヴィジョンズでのイラストレーター・シリーズの六回目の展覧会で、久保田万太郎と芥川龍之介を描く、大高郁子さんと漆原冬児君の取材についていったのである。そのときの風景と夏の終わりの鵠沼海岸。

片瀬江ノ島の雲

鎌倉の大仏を拝するのはいつ以来だろう。そんなに広くはない境内に鎮座しておられる。さまざまな外国の観光客がくる。

夏の終わりの海。サーファーと江ノ島。グラマーな女性サーファー。

鎌倉でも看板が気になる。

屋根に太陽の飾りのある家。

鎌倉文学館にゆく道に芭蕉の句碑。鎌倉を生きて出でけむ初鰹(この碑では、鎌倉は「生きて 出にけん 初松魚」となっている。妙な区切りをいれて彫ってあるし本で読む句とは少し言葉がちがう)。加藤楸邨『芭蕉全句』には、〈「鎌倉を出る時は定めし生きたままで出たことであろう。この初鰹は、それほど新鮮な感じがする」という意。初鰹は江戸の味覚視覚をたのしんだ人々にとって何よりも初夏の風物としもてはやされたものである。鰹といえば、すでに『徒然草』にもあるように、鎌倉が名高かったところから「鎌倉を生きて出でけむ」と発想したもので、初鰹の新鮮さをたたえる表現となっているわけである。〉〈季語は「初鰹」で夏。観相の句ではなく、やはり「初鰹」を直接の契機とし、「鎌倉」という古典的な気分を生かした発想ととるべきであろう。〉

鎌倉文学館の庭にはヌードの女性の彫刻

〈現代詩手帖〉

「現代詩手帖」の70年の3月号と4月号(A5判)。表紙の絵は林静一さん、誌名の題字は赤瀬川原平さん。『赤色エレジー』の連載と同じ年だ。絵の線がぎこちない。このまだ洗練されていない、ぎこちないデッサンが、描かれた若い女のときめきを感じさせ独特の色気がある。背は黒である。

3月号の「本文カット」(「カット」という言葉が生きている)は、谷川晃一と藤本蒼。4月号のクレジットは「本文カット・イラスト」となっていて、中根昭子、片山健、金井久美子である。草森紳一の連載「李長吉伝第二部・公無登渡河(4) 垂翅の客 昌谷の風景」の絵を片山健が描いている。ここでイラストという言葉が登場するのはなぜだろうか。片山の絵が1頁大だからか。だが、彼の絵の上にはILLUSTRATION BY 藤本蒼のクレジットが堂々といれられているのに。この3月号では、藤本蒼も谷川晃一も2点の1頁大の絵を描いている。谷川はいわゆるカットの小さな絵も描いている。4月号では小さな絵は金井久美子だけで、中根昭子は半頁と1頁大の2点である。

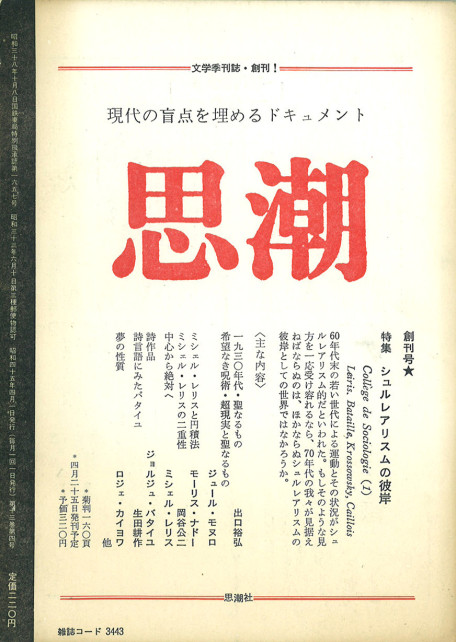

4月号の表4の「思潮」の自社広告。ストレート・ノー・チェイサー。こんなの好き。

〈ドイツ〉

『ドイツ 町から町へ』池内紀/中公新書/2002年刊

国立西洋美術館に「メッケネム ドイツ初期銅版画」展を見に行った。イスラエル・フォン・メッケネム、デューラーやショーンガウアーのコピーをしている作家だが、それはそれで面白い。銅版画の技術は金工芸の職人たちからはじまり、宗教をテーマにした版画は大量に売られる。イラストレーションの成立について考えさせられることがあった。やや雑な展示が残念だが、地味な展覧会だから仕方ないかもしれない。

売店によったらドイツについての本が並んでいる。そこに、池内紀さんの本があった。知っているドイツの街が、目次にいくつかあるので買う。

まえがきに〈リューベック、ブレーメン、フルダ、ライプツィヒ、リューネブルク、ドレスデン、バッサウ……。いずれも古い歴史を持つ町だ。大いに栄えたが、わが国の尺度でいうと、中都市あるいは小都市にあたる。べつに好んで大都市にならなかった。町の規模を競うなど愚かしい。人間的尺度に応じた大きさ、あるいは小ささがいいのであって、それをこえると快適さを失うだけでなく、都市が人間を困惑させ、疲れさせ、ときには威嚇してくる。そのことを人々はよく知っている。〉とある。読んでいてまたドイツの田舎の町をめぐりたくなる。

以前、このブログでも書いたが、2005年に「芸術新潮」の取材でドイツのフランケン地方のリーメンシュナイダーの彫刻と、バイエルンのバロック・ロココの教会を見に行った。その時は、三班にわかれていたが、別の地方を回っていた編集者が、ドイツの小さな町の美しさに感心している私に、「整ってきれいすぎて、どこも同じ」と言っていた。この本を読んでいると、そうではない町があるんだと思った。

ブレヒトの『三文オペラ』についてこんなことも書かれている。

〈たしかに芝居ではあるが、舞台の上で演じられ、拍手とともに幕が下りて終わる芝居ではなかった。観客席に及んできて、見る者の意識を変え、さらには世界を変える方法について、何かを教えるはずのものだった。だからこそ作者は、こまごまと演技にわたってまで注文をつけた。

『三文オペラ』のベルリン初演は大当たりして、空前のロングランをつづけた。もっともそのロングランを支えたものはブルジョワ社会の紳士や淑女たちだった。手ひどく風刺された張本人である。彼らはてんでに着飾って、手には白い手袋をはめ、夜ごとにいそいそとやってきた。芝居ではクルト・ワイルの音楽による唄がいくつも歌われるが、幕が下りたのち、人々はカフェに寄り道をして、コーヒーを飲みながら劇中の唄を口ずさんだ。芝居のたのしさが作者を裏切ったわけである。〉

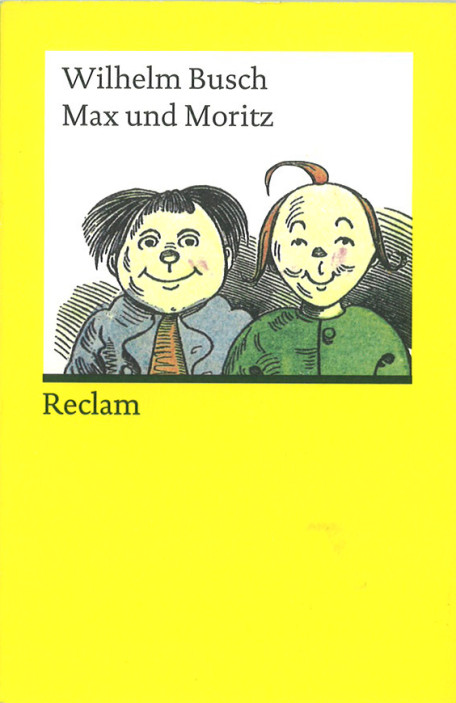

一昨年、ベルリンで買った小さな本のことが書かれていた。

〈ドイツの家庭には、きっと一冊はある。(略)なにしろ130年以上も前に出た漫画なのだ。

作者はヴィルヘルム・ブッシュといって、画家を志しデュッセルドルフやミュンヘン、またベルギーまで出かけて修行をしたが、ちっとも芽がでない。生れ故郷のハノーファーに近い小さな町にもどってきた。

そのうち雑誌から注文を受け、カットやイラストを描くようになった。詩も上手なので絵物語にした。そんなふうにして名作『マックスとモーリッツ』が生まれた。

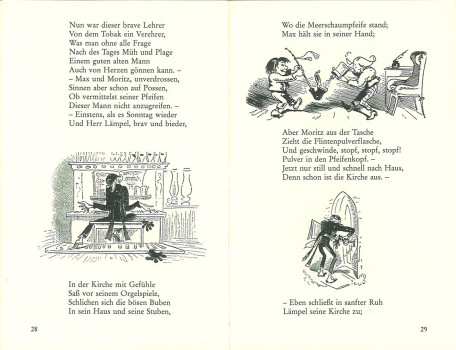

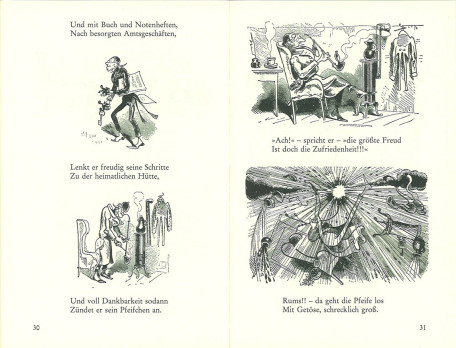

マックスとモーリッツは村の悪がきで、とんでもないいたずらをする。教師のベルさんは、教会のオルガンを弾くのが大好きだ。そのあとパイプをくゆらせながら瞑想する。マックスとモーリッツが留守中に忍びこんで、パイプに火薬をつめておいた。〉

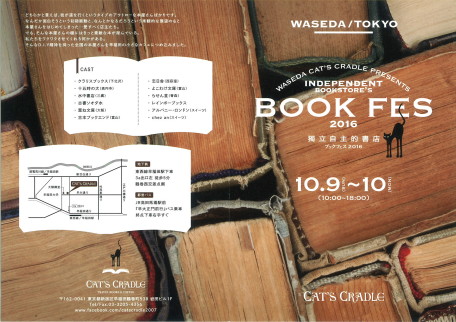

〈ブックフェス〉

近所の早稲田のブック・カフェCAT’S CLADLEでブック・フェスが今年も開かれる。これで三回目。今年は残念ながらタイガーブックスがいない。

〈吉井勇の本〉

『遠天』吉井勇/甲鳥書林/昭和16年(1941年)/上製/B6判/函入り/著者自装

扉タイトル=一号(著者名=三号/歌集=四号) 章タイトル=三号

短歌前書き=六号 短歌タイトル=四号 目次の章タイトル=五号

目次・巻後に=10ポ

本文の和歌=築地体五号/字間二分/行送り全角

挿絵が福田平八郎と小杉放庵。函、表紙のデザインにはとりたてて見るべきところはないが、目次が整っていて、本文の和歌と前書きデザインが秀逸。歌の長さと文字の大きさ、前書きの長さと文字の大きさ、お互いの位置の関係が見事だ。これも著者の指示だろうか。前書きと歌の字間と行間がよい。ノンブルはノド側にあるが、その位置と大きさと書体の太さ(書体)と本文の和歌とのアキが絶妙。センスいいなー。奥付の組み方が面白い。

この本の和歌の部分は、もうすぐ上梓される『馬場あき子の「百人一首」』(NHK出版)の本文の和歌の組み方の参考にした。

石川九楊さんが『近代書史』で吉井勇の書について書いている。

〈気にかかる書というものがある。すぐれた書というわけでもない。能書、達筆の類いでもない。にもかかわらず、ひとつの安定し、熟したスタイルがあって、それが記憶に長くとどまるという種類の書である。吉井勇(1886~1960)の書がそのひとつである。書の歴史をきちんと踏まえたものではないにもかかわらず、強勢と弱勢を繰り返しつつ、文字を淡々と書きつけ、横画が右に下がるがごとき構成のどちらかといえば癖字とも思える書きぶりながら、吉井勇の書は私にはとても好ましく思われる。〉

今日の一曲

Magnolia/J.J.Cale