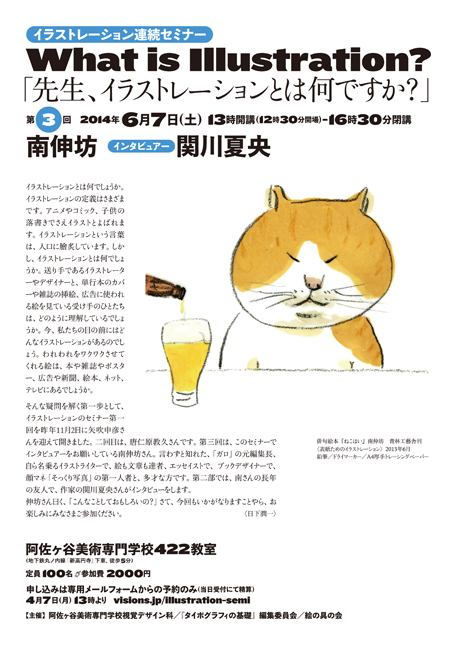

イラストレーション

去年の11月から始めた「イラストレーション・セミナー」。6月7日(土曜日)の三回目は、いつもはインタビュアー役の南伸坊さんがメインゲスト。南さんが自作の解説をして、インタビュアーはデビュー当時からの長いお付き合いの、関川夏央さんにお願いした。

「ガロ」編集長の時代から、多彩な活動をしてきた南さん。イラストレーターという範疇ではくくれない。絵を描いて、デザインもする。文章もお上手、編集ももちろんできる。はては、オブジェも作るし、写真も撮る。このブログで花森安治のことを何度か書いた。ひょっとしたら、現代で花森さんに最も近いひとは、南さんかもしれない。

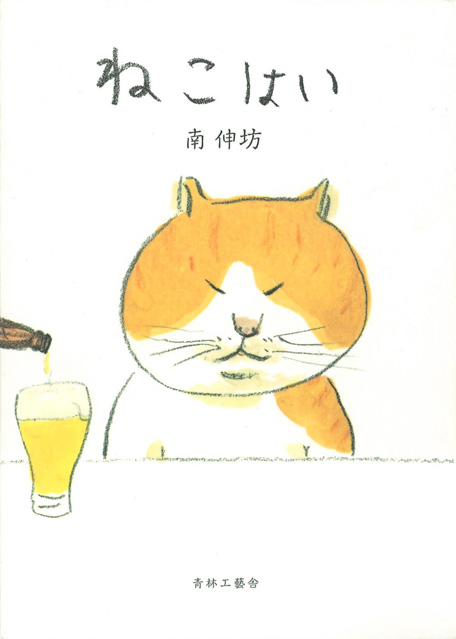

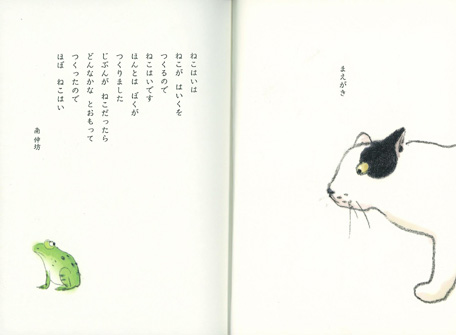

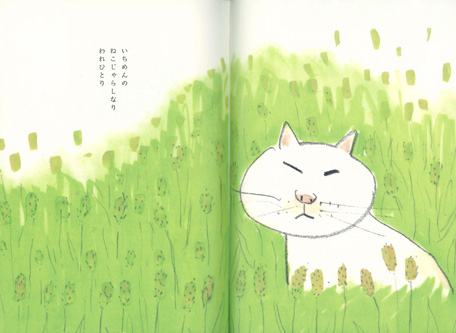

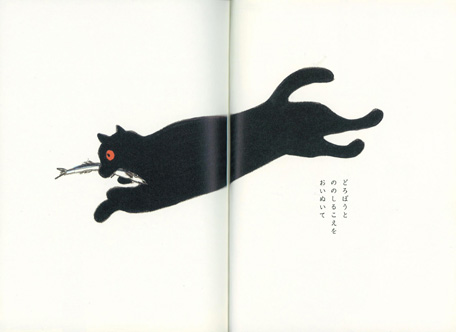

セミナー参加申し込みサイトのポスターの絵は、最新刊の『ねこはい』(A5判/並製/青林工藝舎)のジャケットの絵。「ねこはい」は南さんがつくった「ねこはいく」の略だけど、『吾輩は猫である』の「わがはい」をひっかいて(猫だから、〈ひっかけて〉ではなく)いるんですよね。伸坊さんが猫好きだとは知らなかった。猫を飼っておられる様子でもない。この猫はどうしたんですかとたずねたら、いろんな猫の写真集からみつけたんだって。全部書き(描き)下ろしの俳句と絵。ながいこと俳句をやってこられただけのことはある、ねこ名句ばかり。絵と句の関係が楽しい、ねこ俳句絵本。タイトルは手描き、著者名や背、俳句の書体はモリサワ、武蔵野。なぜか奥付のタイトルのみ、仮名は武蔵野 草かな。

大阪の実家をひとに貸すために、片付けをしていたら南伸坊さんの昔の本がすこし出てきた。

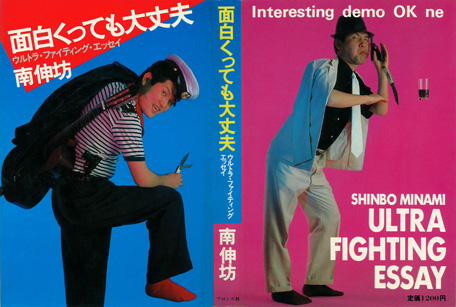

『面白くっても大丈夫』(四六判/並製)のデザインは末井昭さん、写真撮影は木暮徹さん、なんとスタイリストが沼田元気さんと豪華。ジャケットで南さんが小林旭と宍戸錠になっている。「本人の人々」の最初期でしょうか。色がすごい。足下が靴下で笑わされる。わざとだね。ジャケットのタイトルはYSEG-L(新聞特太ゴシック体)なのに、本文の文章タイトルはENAG(ゴナE)というのは、時代か。欧文はヘルベチカ・デミ・ボールドと長体をかけたフーツラ・ボールド。本文は活版で、絵も活版なので粗い刷りが味になっている。文章タイトルの数字はGill Sans Light Shadowedに似たE26-94(アンブラ・シャドウ)、目次、扉のデザインなど、ちゃんとしている。(欧文書体名は写研の見本帳のもの)

「漫画ブリッコ」(A5判/並製/角背/1983/2月号)の表紙。私はこの頃の、伸坊さんが描く若い女の子やヌードが好きだった。

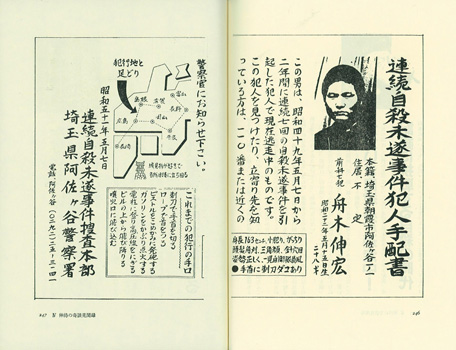

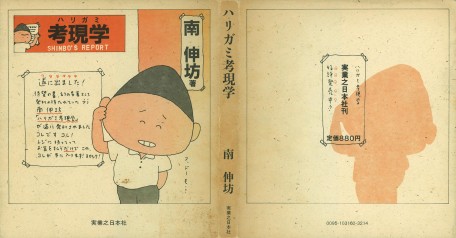

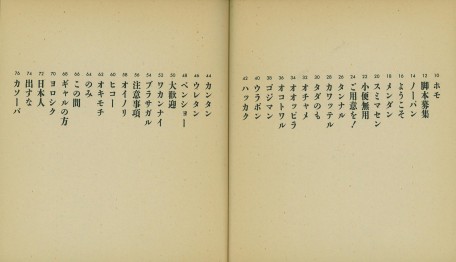

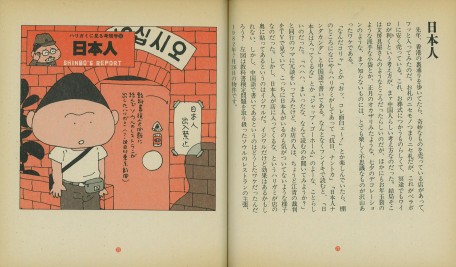

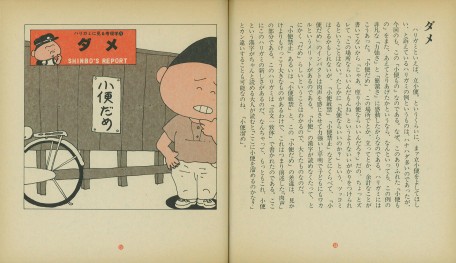

『ハリガミ考現学』(B5変型/左右182ミリ×天地200ミリ/並製)。街中の貼り紙をあつめて、南さんがそれらを考察をして絵を描いている。

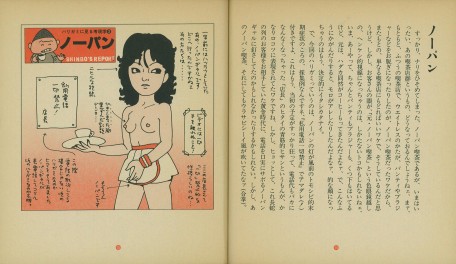

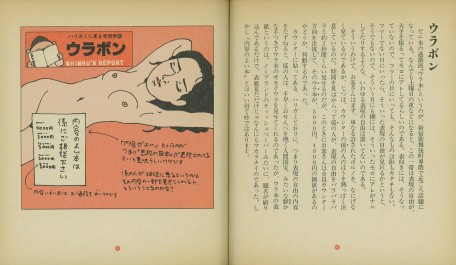

「ごく普通で、おそらくは誰も注意して見ないようなハリガミの、ほんのちょっとした所に、ヘンナ感じ、奇妙なコダワリが現れてたりするような、いわばタンタンとした中のオモシロさのようなもんに、目覚めちゃったワケなんです。」(まえがきから)

「ハリガミというのは、まァ大体において、セッパつまった状況、さしせまった要求のある時に用いられる手段なんですが、これが、あんまり効果的であるように見えない。(略)ところが、これをいったん、じっくり読んでみたりするっていうと、存外に様々の想像を刺激したりして面白い。ボクは小説というものをあまり読まない人間像なんですが、いってみるなら、小説を読んでるような、自分で書いているようなタノシサ、というものが、ハリガミにはある。」(あとがきから)

デザインクレジットはないが、装丁は南さんご本人でしょう。ジャケットのタイトルは、カタカナがBG-A-KL(石井太ゴシック体)、漢字がENAG。別丁扉、本文扉、目次、本文タイトルは、1981年に写研の見本帳に登場した、SHM(秀英明朝)を使っている。ジャケット、見返し、別丁扉の用紙は、当時大流行したOKミューズカイゼル。本文オール2色。用紙はざら紙。本文書体はMM-A-NKL(石井中明朝体)、18Q字間1Hツメ、行送り29、1頁33字×19行。ノンブルが丸数字(数字白抜き)がかわいい。本文の絵の中の文字はジャケットより太くてHNAG(ゴナH)だ。

南伸坊さんの初期三大名作本というと、この『面白くっても大丈夫』(ブロンズ社/1981)と『モンガイカンの美術館』(情報センター出版局/1983)と『ハリガミ考現学』(実業之日本社/1984)の三冊になるのかな。今度ご本人にお会いしたらきいてみよう。単行本の処女作は『さる業界の人々』。これも入れると四大名作かな。

さてみなさん、こんな南伸坊さんのセミナーにぜひおいでください。

申し込みは www.visions.jp/illustration-semi

本日の一曲はこれです。I’ll Be Long Gone/Boz Scaggs