アメリカン・スナイパー、植草甚一さん、荒川洋治さん

『アメリカン・スナイパー』クリント・イーストウッド監督/2014年

新宿へ出たついでに見に行く。初日なんて何十年ぶりだろうか。DVDばかりで、年に一度ぐらいしか映画館に行かない情けない映画好き(と言えるか)だが、この映画は劇場で見たかった。とか言いつつ、映画館でのクリント・イーストウッドの新作はずっと見逃してばかり。

戦争が人間をモンスターにする。あるいは人間はもともとモンスターなのだろうか。主人公のクリス・カイルが戦場で見たものが語られる。スナイパーだから、ずっとライフル銃のファインダーの中から、戦場の風景と戦う敵を見つめている。4度のイラクの戦場への派遣で主人公がすこしずつ壊れていく。あるいは、本人には自分がモンスターになって、何かを失っていることがわからないのかもしれない。映画を見るこちらには、それがひしひしと伝わってくる。銃撃や戦争シーンの凄まじい音響は、アクション映画とはほど遠い静謐さと冷たさで、見ているものの熱がさまされる。

「週刊文春」2月26日号の〈Cinema Chart〉では、芝山幹郎さんが最高点の五つ星。コメントをこう書いている。

〈戦場に長くいる兵士の無意識はどのように壊れるか。動揺の震源をあぶり出す底力とリアリズムが強靭。厭戦映画に近い。〉芝山さんのこの短い評を、毎週楽しみにしている。

同じく「週刊文春」2月19日号の連載〈言霊USA〉で、映画のプログラムのためにイーストウッド監督にインタビューした町山智浩さんが書いている。

〈間違っている。右も左も。本当に『アメリカン・スナイパー』を観たのか。この映画はイラク戦争を賛美していないしカイルも英雄視してない。戦争の大義を素朴に信じた男が壊れていく物語なのだ。〉この連載も必ず読んでいる。澤井健の挿絵も好き。

井筒和幸君はこの映画について東京新聞2月26日の連載コラムでこう書いていた。

〈特殊部隊ネービー・シールズに志願しイラクで百六十人もの人間を撃ち殺し「伝説」となって帰還したものの、戦争後遺症と患う元海兵隊員に殺されたという実話。確かにIMAXの大画面では音だけはうるさかったが、戦場の恐怖は何も感じなかった。米国では英雄かもしれないが、彼がどんな風に戦地でこころに傷を負ったのかは追体験できなかった。〉

その井筒君の作品が、3月17(火)日から29日(日)まで、京橋の東京国立近代美術館フィルムセンターで特集上映される。『自選シリーズ現代日本の映画監督3 井筒和幸』

http://www.momat.go.jp/FC/NFC_Calendar/2015-3/kaisetsu.html

1月25日に渋谷のユーロスペースのEuroLiveで「現場的映画講座《脚本編》」の西岡琢也君の回を見た。彼が脚本を書いた『ガキ帝国』(監督:井筒和幸)の上映と、トークショーがあった。映画は保存状態が悪く、変色しフィルムはぼろぼろで、途中で昔の映画館みたいに何度か切れた。この映画は何度見ても面白い。トークショーは青山真治との対談。青山が、西岡君の書いたNHKの『鬼太郎が見た玉砕~水木しげるの戦争~』(2007年)のシナリオを絶賛していた。二人の話は面白かった。

この二人を君づけで呼ぶのは、昔からの付き合いだから。今さら井筒さんとも西岡さんとも言えないし、井筒、西岡と呼び捨てするのも恐れ多い。

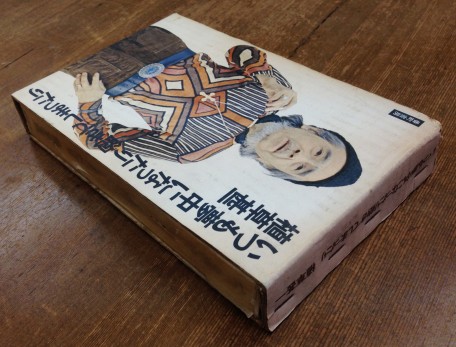

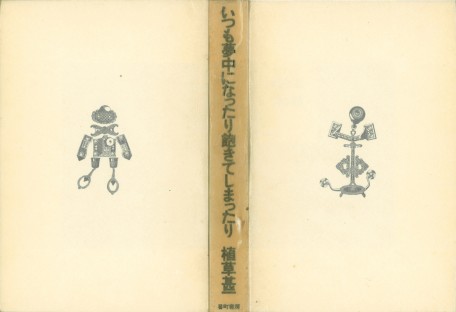

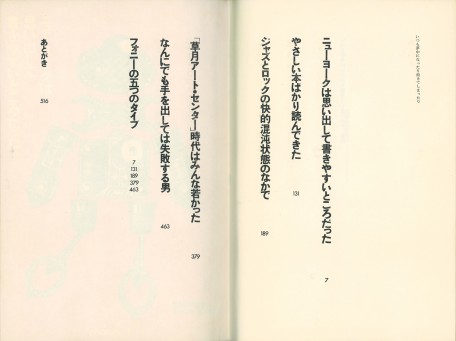

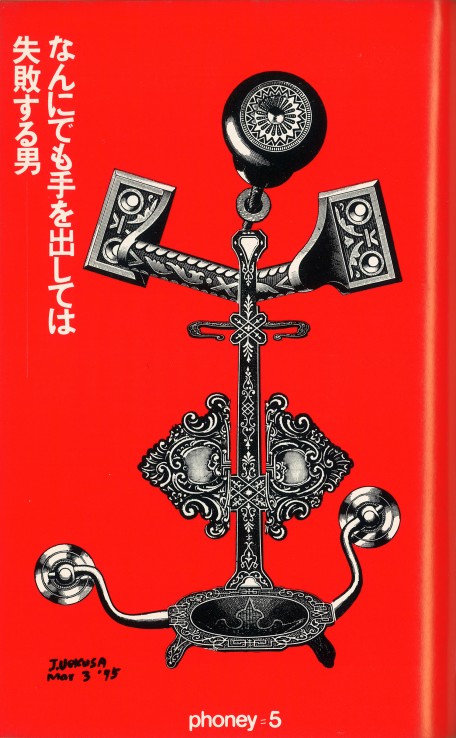

『いつも夢中になったり飽きてしまったり』植草甚一/番町書房/四六判/フランス装/筒箱入り/1975年刊

両方に抜ける函入り。この函の表から裏までに植草さんの全身がはいっている。下の底から裏まで。裏に行くと足が逆になる。大胆でわらってしまう写真の扱いで、植草さんの当時のヒッピー風の服装がわかる。67歳。装丁の平野甲賀さんは37歳の時。中の章扉は2色刷りで用紙も変えている。植草さんのコラージュがあしらわれている。表紙はパラフィン紙でつつまれていて贅沢。本文の割り付けは普通だが、基本は外していない。ゆったり割り付けられている。本文は活版だが、手に入れたこの本は刷りが悪い。函や表紙の背、別丁扉の著者名〈甚一〉の〈一〉は極端に詰められている。平野甲賀さんの写植の詰め貼りの〈一〉のツメツメは、ご本人の60年代と70年代のデザインを象徴するシグネチャーのようなものかもしれない。

最初の「ぼくはもう昔の東京を思い出すことはやめる」(なんという言い回し。そしてタイトルにドキッとする)は銀座での感想から始まる。

〈そのあいだ、ことしの流行色は茶色系統なんだなと歩いている人たちを見ながらたしかめるいっぽう、あっちから歩いてくる女性で、いい茶色だなあと感心するような服を着ているようなひとには一人もぶつからないのだった。茶色の組み合せかたにしたって、なっちゃいない。イキだなと感じさせるところがないのだ。〉

ウィークデーにATG試写の『田園に死す』(監督:寺山修司督)と『吶喊』(監督:岡本喜八)を見たあとだ。植草さんは〈どちらもすっかり気に入って〉いる。

〈ぼくはいま机のうえでコーヒーをわかして飲みながら、もっとたくさん茶色があると思うのだが、それはシロウト考えであって、歩いている人の茶色の服にすばらしい魅力があるとすると、それはマテリアルとしての生地のつくりかたが新しいために、思いがけない光沢を出すからであって、そうでない流行色なんか過去の蒸し返しにすぎない。〉

〈このパリの浮浪児が彼の街は遠い昔そこにあったと言っているように、ぼくも東京のまちの五十年まえを思い出したくなるが、やめることにした。三井ビルの一階でエレベーター口に立ったとき、スケールはすこし小さいがニューヨークの世界貿易センターのエレベーター口とおんなじなので感心したし、ロックフェラー・プラザやクロイスターズ・ミュージアムとの類似に関連させると、これからはどうなるのだろうかという楽しみが先に立ってくるからである。ともかく昔の東京をきれいに忘れてしまう経験をした。〉と、この短い文章はしめくくられている。

9ポ/44字×16行/行送り16(二分四分に近い)/版面は天から22ミリ、地から28ミリ、小口から19ミリ、ノドから20ミリ/頁サイズ:125ミリ×187ミリ(すべて実測)/書体は岩田明朝

「あとがき」は8ポ。版面の天を、本文から9ポ2字分下げ。地は本文に揃えている。行送り12/47字×20行

目次にある〈フォニーの五つのタイプ〉というのは、各章の扉の絵(コラージュ)のこと。phony=にせもの、いんちき。

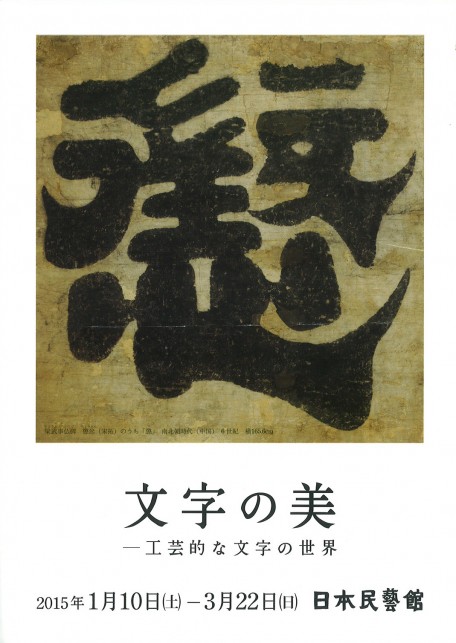

「文字の美ーー工芸的な文字の世界」日本民藝館/3月22日(日)まで

中国古代の石に彫られた文字の拓本から、朝鮮、江戸時代の工芸、リーチや富本、芹沢までの文字、大方は漢字。さまざまな様式で文字が自由に使われていることにわくわくした。

売店で買った「民藝」2015年1月号は、柳宗悦の「書論」(「工芸」78号/昭和12年/1937年)を再録。強引な「書」についての論考かもしれないが、所々にものを作ることについての箴言がちりばめられている。

日曜日だけ毎日新聞が届く。書評欄の「今週の本棚」を読むためだ。最初は、近所の販売店に日曜日ごとに買いに行っていたが、配達してもらっている。2月22日はひさしぶりに荒川洋治さんが書いている。取り上げている本は『鶴見俊輔全詩集』(編集グループSURE)。

〈小説などの散文は、伝えるためのことば。詩は伝達ではなく個人の感じたものを「そのときのことば」で書き表す。散文は近代社会の発展に応じてつくられた、人工的なものだ。人や社会と通じるため、自分の知覚を抑えて書くので、ほんとうは人にとって不自然。個人を振り落とす怖れがある。散文は異常なものである、という見方もできるかと思う。

いっぽう詩は一般性がないので、うとまれるけれど、個人の痕跡を濃厚にとどめる。散文も詩もだいじだが、散文の支配を受けすぎると、意味以外のものを読みとれなくなる。心は硬くなり、思考に単調に。いまの日本は散文の完全な支配下にある。〉

荒川洋治さんの本は必ず買う。でも、荒川さんの詩は私にはむずかしい。私の心が硬く、思考が単調なのかもしれない。荒川さんが、本や詩について書く文章が好きだ。一度だけお会いしたことがある。しかもスペイン。「芸術新潮」の2004年5月、スペイン特集の取材(掲載は8月号)の時にセビリアのレストランで、編集者たちと一緒の夕食のときである。荒川さんと私は別の班だったので、その一夜きりでお別れした。荒川さんは古代ローマの「銀の道」をたどって、南のセビリアから北の港町ヒホンまでの旅。そういえば、このスペイン特集では、マドリッドの酒場で芝山幹郎さんとも、はじめてお会いしている。芝山さんはサッカーの観戦とワインとビクトル・エルセのインタビュー。

「本の雑誌」4月号出ています。

前回と今回は、「ベルリン日記」「十貫坂教会」はお休み。

今日の写真はこれ。iPhoneで撮ったこんな写真を見せていたら、尊敬する写真家の鬼海弘雄さんや飯田鉄さんから叱られるにちがいない。バス停の前の床屋さん、二階が麻雀屋。長年見慣れた景色だが、「麻雀」が楷書、「トップ」が丸ゴ、「BARBER」がローマン体、「ライト」が「ゴシック体」だなんて、昨日気がついた。

今日の一曲はこれです。

Sitting On Top Of The World/Doc Watson